生命は、今から5億年ほど前に『脳』という器官を獲得した。(詳細:脳の進化の5億年、発達の38週間、成長の80年)

脳を獲得したかつての海中生物はその後、幾多の生存競争と自然淘汰を生き抜いて陸上へと進出し、その中の一種は高い知能を持った現在の人類へと進化した。

人類はその知能の高さゆえ、地球上に存在するあらゆる生命体の中で初めて、自らの行動や感情を司る脳を興味の対象とし、その謎を探るようになった。

脳の研究の始まりは、文明の始まりと軌を一にする。すなわち、人類が自らの知性をもって文明を開拓したその頃、脳の存在を意識し、その研究が始まりを迎えたといえる。

以下では、人類が脳の存在を意識してから今日に至るまでの、脳研究2500年の歴史を辿る。

1.古代エジプト・ギリシャ

![]()

古代エジプトは、人類の歴史の中で初めて自らを『神の化身』と名乗る存在が現れた時代・地域である。それまでの時代では人々にとって『神』は大地や空、山や海に宿る存在であったが、古代エジプトでは、『ファラオ(神権皇帝)』が神の化身として民衆から崇められた。

死後の世界を信じた古代エジプト人は、ファラオが死後に新たな世界へと旅立てることを願ってミイラにして送り出した。なお、古代エジプトではヒトの心が脳とどのような関係にあるのについてまだ詳しく分かっておらず、脳の探求が本格的に始まるのは、古代ギリシャを迎えてからとなった。

■紀元前3500年頃:脳の探求の起源

悩みや苦悩、または思考といった精神活動(心)がヒトの体のどの部分で生じるかという疑問や関心は、紀元前数千年前の時代から既に人類の興味の対象だった。

■紀元前1700年頃:『心は内臓にある』

古代エジプト人は、精神活動を司る心が心臓や子宮にあると考えていた。その反面、脳が重要な器官であるとは認識していなかった。そのため、死者の霊(心)を永久に保存するべく死者をミイラにする際には、心臓を体内に残し、それ以外の臓器は全て摘出して壺に収めたが、脳は捨てていた。

こうした風習から、古代エジプト人が脳を他の臓器と比べて重要視していたわけではなく、心臓に心が宿っていると考えていたことが分かる。なお、古代エジプト人が心臓に心があると考えていたのに対して、古代ユダヤ人であるアッシリア人は、心が肝臓にあると考えていた。

人類が初めて脳の研究について記したのは、古代エジプトなどで紙のように使用されていた植物であるパピルスの写本(エドウィン・スミス・パピルス)であるといわれている。

.png)

この時代には、脳が知覚や運動機能などと一定の関係を持つということが分かっていたと考えられている。

■紀元前450年頃:脳が認識されはじめる

古代エジプトの時代から3000年ほどが経過した古代ギリシャでは、政治や哲学などの学問が大きく発展し、医学も飛躍的に発展した。古代のエジプト人やユダヤ人が心の在り処を心臓や肝臓であると考えていたのに対して、古代ギリシャでは脳がヒトの感覚を担う器官であるとの認識が持たれるようになった。

心が脳にあると唱えた最初の人物は、紀元前5世紀のギリシャの医者であるヒポクラテスだった。

後に“医学の父”とも呼ばれるようになったヒポクラテスは、当時原因が不明であった『神聖病(=てんかん)』の原因が脳にあることを指摘した。

ヒポクラテスは自身の著書『神聖病論』の中で、大脳は知性を解釈するものであるとして“我々は、とりわけ脳によって思考したり理解したり見聞きしたりし、醜いものや美しいもの、悪いものや良いもの、さらには快・不快を知るのである”と述べた。心が脳にあるというヒポクラテスの考えは、脳の働きに関する真理としての初めての発見であるといわれている。今日に至る脳研究の歴史は、この時代から始まったといえる。

■紀元前387年頃:『脳は精神作用の源』

ギリシャの哲学者プラトンは、叡智の心は頭の中にあるとして、脳は精神作用の源であると述べた。

■紀元前335年頃:『脳は冷却に過ぎない』

ヒポクラテスやプラトンが心の存在を脳に見出していたのに対して、古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、思考と感覚を司る器官は心臓であると考えていた。そして、脳は体のオーバーヒートを防ぐための冷却器であり、それ以上の意味はないと考えていた。

なお、ヒポクラテスと同様に心が脳にあると主張したプラトンの考えは、キリスト教の教義に取り入れられた。その後、脳に心があるという『脳心説』だけでなく、心臓に心があるという『心(臓)心説』も中世まで受け継がれることになる。

■紀元前300年頃:『第4の脳室に心がある』

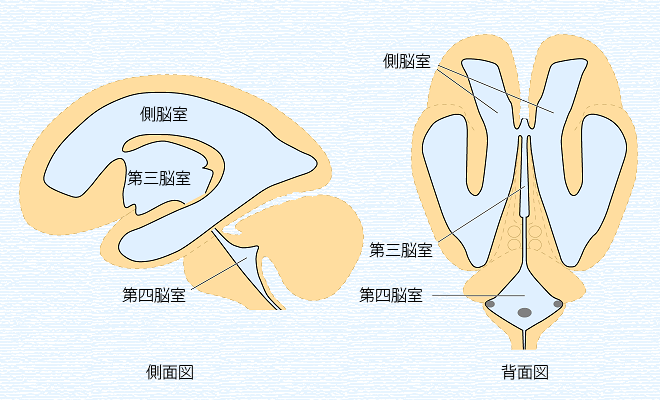

古代ギリシャの解剖学者ヘロフィロス(紀元前335年~紀元前280年)は、脳と脊髄に神経が集中していることや、脳の中に脳室が4つあることを発見した。ヘロフィロスは4つの脳室の内、第4の脳室に心の座があると考えた。

(出典:脳科学辞典「脳室」)

■紀元前170年頃:脳室内の液体の発見

ローマの医学者ガレノスは、ヒポクラテスの医学を受け継いでローマに伝え、医学を発展させた。

ガレノスは人類史上初めてヒトの脳を解剖した学者であるといわれ、外科医として多くの解剖をおこない、ヒトの体の仕組みの解明に迫った。そして解剖を通じて、脳に空洞があり、その空洞(脳室)に液体が満たされていることを発見した。ガレノスはこの空洞に“霊気”という液体が流れることで、ヒトの行動が制御されていると考えた。また、ガレノスはヒツジやブタ、サルなどの解剖を通じて、大脳が感覚を受容し、小脳が筋肉を制御しているのではないかと推測した。

![]()

古代ギリシャでは、心が脳にあるという認識に至った点では古代エジプトよりも脳の本質に近付いたが、それ以上のことは分からなかった。これは、古代ギリシャにおける自然科学研究の在り方が関係しているといえる。古代ギリシャでは、奴隷が労働力として用いられたことから、生産労働の効率化を図ろうとする意識が市民の間で持たれなかった。こうした要因から、自然科学の知識が活用される場が形成されず、自然科学の発展には至らなかったといわれている。

また、医学が発展しなかった理由として、宗教的要因もあげられる。紀元前1世紀頃になると、当時のローマ帝国が支配していたパレスチナの地でキリスト教が誕生し、当時の人々の考えの中心となった。キリスト教は人体の解剖を禁止していたため、これによって医学・脳科学の研究の進歩は閉ざされることになった。

脳に関する研究が著しい進展をみせるのは、この時代から1500年ほどが過ぎた中世ヨーロッパを迎えてからであった。

2.中世ヨーロッパ

![]()

14世紀に入ると、古代ギリシャやローマの科学や芸術を復興させようとする運動である『ルネッサンス』が活発になった。この運動の中で、文学や美術・芸術などが注目され、さまざまな分野で文化の発展がみられた。医学の分野では人体の解剖が解禁され、再び脳の研究もおこなわれるようになった。

15世紀~16世紀になると、ヨーロッパで近代科学の芽が生まれだした。それまでの絶対的権威への盲信は、権威を疑う懐疑主義へと変化していった。こうした権威に対して自己の経験や感覚を満足させない、理論を疑う科学精神の萌芽が中世ヨーロッパの特徴となった。中世ヨーロッパにおける自然科学の発展は医学を進歩させ、それに伴って脳に関する研究もさらに進むようになった。

■15~16世紀:『脳解剖図』の登場

イタリアで芸術や科学などの幅広い分野に渡って活躍した芸術家・科学者のレオナルド・ダ・ヴィンチは、人体の解剖を通じて得られた解剖学の知識を活かして脳の解剖図を描いた。ダ・ヴィンチは、精神が延髄と脳室にあると考えていたといわれている。

なお、ダ・ヴィンチが人体を解剖したのは医学的な興味からではなく、芸術家として人体を詳細に描き表すためであったといわれている。それゆえ、脳の機能や役割に関しては追究することはなかった。

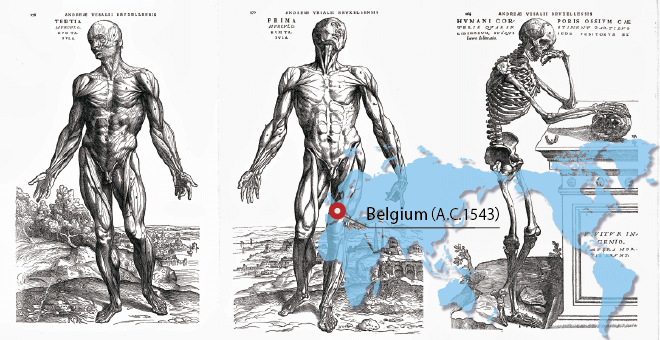

■1543年:初めての『脳解剖学書』

ベルギーの医師であり解剖学者でもあったヴェサリウスは、人体解剖を数多くおこない、脳のスケッチを含めた初めての解剖学書となる『ファブリカ(人体の構造についての七つの書)』を出版した。

ヴェサリウスは、ガノレスの解剖学にあった約200ヶ所の誤謬を正した。解剖学書は700ページを超え、頭蓋骨内部の解剖図を含め脳の構造が極めて詳細に描かれていた。この解剖学書の出版により、当時は1500年以上も昔に書かれたガレノスによる知識に頼らざるを得なかった医学を大きく前進させ、現代の解剖学の基礎を築いた。

■1637年:『心身二元論』の提唱

16世紀以降になると、人々は物事を合理的に考えるようになった。

脳と心の関係についての明確な考えを出したのは、『我思う、ゆえに我在り』と述べたことで有名なフランスの哲学者、ルネ・デカルトだった。

デカルトは、ヒトの体は機械であると考えた。体内の機械の部分から神経を通って空気が脳に運ばれ、脳にある松果体(=脳の中にある小さな内分泌器※1)で脳と体が結ばれて心がつくられると考えた。この考えが、心と体を別のものとする『心身二元論』の起源になった。

(※1)松果体は当時、機能の不明な器官とされており、デカルトは“精神の座”としていた。

この時代になると人体の解剖もおこなわれるようになり、脳の中央部には空間(脳室)があることから、この脳室に心があるという考えも出てきた。

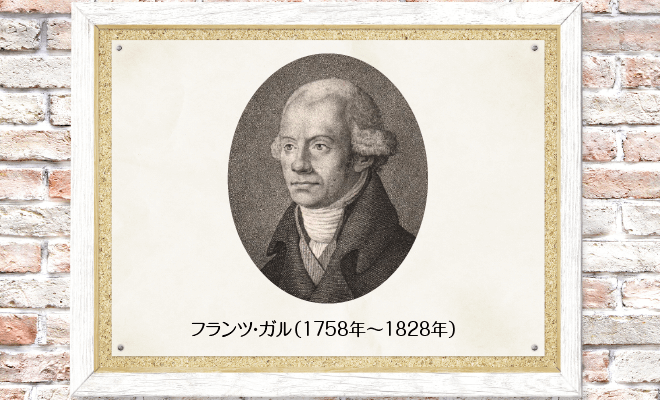

■18世紀末:ガルの『骨相学』

オーストリアの解剖学者・生理学者であった医師のフランツ・ガル(=ドイツ生まれ)は、頭蓋骨の形から個々人の能力や性格などを判断する『骨相学』を唱えた。ガルは骨相学の中で人の能力を『言語』、『時間』、『音』、『希望』など27種類に分け、それぞれに対応する頭蓋骨の部位があると主張した。

ガルは、大脳の各部がそれぞれ特定の機能を有しているとして、その大脳の表面は頭蓋骨が忠実に覆っているために頭の形を見ればその人の頭脳の特徴が知れると主張した。こうしたガルの主張は、当時のウィーンを中心に一世を風靡した。一般大衆に広く受け入れられた背景には、当時民衆を抑圧していた宗教への反発があったからともいわれている。なお、骨相学の考え方は脳の機能に直接言及するものであったため、宗教界からは危険視された。さらに、神聖ローマ帝国皇帝からオーストリア皇帝になったフランツ2世によっても危険視され、骨相学の考え方は禁止されるようになった。自らの主張を禁止されたガルは、後にウィーンを去ってパリで開業することになる。

こうしてウィーンでは骨相学の考え方の普及は留まることになったが、骨相学には大脳の部位によってそれぞれ異なる役割を果たすという『機能局在論』が含まれていたことから、後に脳の機能局在に基づく脳の機能地図へと展開していくきっかけとなった。

![]()

キリスト教によって人体解剖が禁止された時代を終えた中世ヨーロッパでは、脳科学の分野において一定の進歩がみられた。中世ヨーロッパにおける宗教観は依然と強いものであったが、一部の有識者や知識層にとっては、神は絶対視できる存在ではなく、疑いを持つ対象となることもあった。中世ヨーロッパでは多くの不平等や戦争が存在し続けたことから、次第に人々は、『神が奇跡を起こせるのであれば何故世界には多くの不平等や戦争が蔓延り、苦しみ続ける民衆がなくならないのだろうか』と考えるようになった。

こうした疑問の中で生まれたのが、“神は宇宙(世界)を創造したが、それ以降の世界の営みには干渉しない”とする哲学・『理神論』であった。この考え方は、神の啓示や超自然的事象・奇跡をすべて否定し、ガリレオ、ニュートン、コペルニクスなどの科学的な観察の発達をもたらすことになった。科学者は自然法則が神の啓示よりも理性的、理論的、論理的であると考えて真理を探究するようになり、こうした取り組みが科学技術の発展に大きな影響を与えのが、中世ヨーロッパの大きな特徴といえる。

3.近代

![]()

17世紀前半、イギリスのフランシス・ベーコンは実験と観察の結果から一般法則を導く『帰納法』に基づく経験論的合理主義を主張した。これに対して、フランスのデカルトは数学的な証明法によって真理に到達しようとする演繹法に基づく合理的思考法を主張した。

この2つの思考法が基礎となり、中世ヨーロッパでは数学・物理学・医学などの自然科学が近代的な学問として確立されていった。こうした『科学革命』を経て迎えた近代では、科学はさらなる発展を遂げるようになった。

■1848年:前頭葉の機能の発見

アメリカ人で鉄道建築技術者として工事現場で働いていたフィネアス・ゲージは、工事現場で爆薬の暴発によって長さ約1mの鉄の棒が頭蓋骨を貫通する事故に遭った。奇跡的に一命はとりとめたが、事故の前後で性格が激変し、真面目で礼儀正しい好青年から、無責任かつ衝動的な人間となった。以前は熱心に仕事をして、仲間から信頼されていた人物だったが、事故後は非常に短期になり、暴力的で、仕事も計画的にできない人物になってしまった。

運動能力や会話能力のように、運動野に関係することには全く障害がみられなかったが、一見すると通常の生活ができているように見えても、さまざまな場面で我慢ができず、本能的な行動に走る傾向が強く見られるようになった。周囲の状況から判断することもできなくなり、約束が守れないなど、自分勝手な行動が目立つようになった。

ゲージは脳の前頭葉を損傷していたことから、前頭葉が情動の抑制や常識的な判断と深く関係するのではないかと考えられた。

ゲージの死後の調査・研究により、彼の変化は脳の中の『前頭前野』の一部が傷つけられたことによるものだと判明した。この結果から、脳が人間の性格を司っていることが分かった。とりわけ、脳の中でも前頭前野が感情をコントロールする役割を果たしていることが分かり、現在の脳研究の成果につながった。

■1861年:運動性言語野の発見

失語症の研究をしていたフランスの外科医ポール・ブローカは、21年間、人の話す言葉は理解できるが自分では『タン』という言葉しか発することができなかった患者を診察した。患者の死後に脳を解剖した際に脳の一部に損傷があることを発見し、研究を重ねることで前頭前野の後ろ側が言葉を話すことに関係していると主張した。

こうした研究により、脳の場所によって働きが違うということが分かりはじめた。この患者には左大脳半球の前頭葉に病巣があったことから、言葉を話す機能を司る運動性言語野がこの部位にあることを突き止めると同時に、運動性言語やが損なわれることで言葉を話すことができなくなることも発見した。このときに発見された運動性言語野は、『ブローカ野(ブローカ中枢)』とも呼ばれている。

なお、この発見は脳の部位によって機能が異なるという『機能局在』に関する始めての発見となった。

■1870年:脳と電気刺激の関連性の発見

ドイツのフリッチュとヒッチヒは、サルの大脳皮質の一部に電気刺激を与えることによって、筋肉などを動かす機能を司る場所を発見した。

■1870年代:ゴルジとカハールの論争

1873年、イタリアの神経学者・解剖学者であるカミッロ・ゴルジは、硝酸銀を用いて細胞を染色することで細胞どうしの境界を明確にする方法を発案した。

従来、細胞はその小ささから、顕微鏡を用いても透けて重なり、明確に観察することができなかった。そんな中、ゴルジが発案した染色方法により、脳の細胞をさらに詳しく観察できるようになった。

ゴルジは顕微鏡で捉えたニューロン(神経細胞)をみて、『細胞どうしが突起によってつながり合い、ネットワークをつくっている』と考えた。(神経網状説)

こうしたゴルジの考えに対して異を唱えたのが、スペインの組織学・解剖学者であるラモン・イ・カハールだった。

カハールはゴルジの方法によって脳の細胞を染色して詳しく観察した結果、『それぞれの細胞は独立した存在で、直接つながりあってはいない』という説を主張した。(ニューロン説)

すなわち、細胞どうしには隙間があり、この隙間を電気が通ることで情報を伝達しているのだと考えた。もっとも、この考えは広く認められることはなかった。

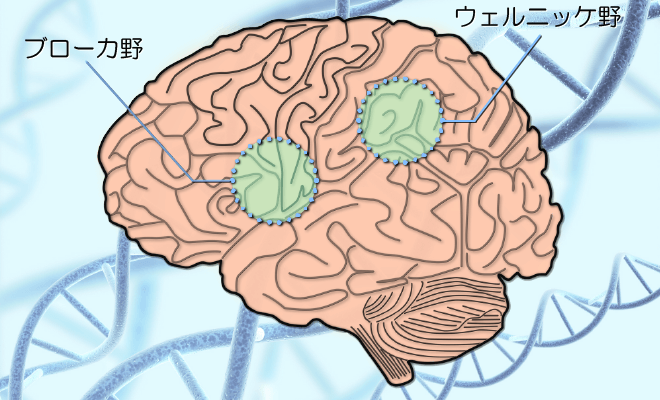

■1874年:感覚性言語野の発見

ドイツの神経学者であるウェルニッケは、話(発話)をすることはできるが話し相手の言葉が理解できずに話している内容が支離滅裂である患者と出会った。

ウェルニッケは患者の死後に脳を解剖し、患者の側頭葉に障害があったことを発見した。この解剖によって、障害があった部位に言葉を理解する機能を司る感覚性言語野があることを明らかにした。

なお、当時の研究は脳の一部に病変がある患者の症状を参考に、失われた機能を司っている場所を特定するという方法でおこなわれていた。ブローカとウェルニッケは脳の機能領域を明らかにした最初の科学者であり、二人が発見した運動性言語野と感覚性言語はそれぞれ『ブローカ野』『ウェルニッケ野』と呼ばれている。

ブローカとウェルニッケの発見により、言葉を話す部分と言葉を理解する部分がそれぞれ脳の中に存在することが分かった。ブローカ野に障害がある場合は“言葉を理解できるのに話せない”という『ブローカ失語』を引き起こし、ウェルニッケ野に障害がある場合は“言葉を話せるのに理解できない、言い間違いが多くなる”という『ウェルニッケ失語』を引き起こす。

■1875年:脳波の発見

イギリスの科学者であるリチャード・カートンは、脳の中で電気活動が起こっていると主張した。カートンはウサギやサルなど生きている動物の脳に2本の電極を置き、その間に電気が流れることを観察し、電気が脳の働きと関係していると考えた。

■1878年:最初の脳地図の作成

イギリスのデーヴィッド・フェリエは、サルの脳に電気刺激を与えて反応を調べたり、一部を除去したりして脳の機能を探り、サルの脳地図をつくった。その後、各部位の機能をヒトに当てはめた脳地図も提案した。

■1886年:フロイトの精神分析の誕生

オーストリアで生まれたフロイトは、神経病理学者を経て精神科医となり、精神分析を創始した。これが、後の精神医学や臨床心理学の礎となった。

フロイトは『ヒステリー研究』(1894-1895年)、『日常生活の精神病理』(1901年)、『精神分析入門』(1917年)などを発表し、脳と精神・神経の関係の研究に携わっていた。また、“夢は無意識への王道である”として、夢の分析・研究にも積極的だった。

![]()

近代の脳科学の発展は、さまざまな研究・実験器具の精度の向上に支えられたといえる。たとえば、16世紀に発明された顕微鏡は17世紀には150倍の倍率へと進化したが、19世紀になると700倍の倍率の顕微鏡が発明され、医学や生物学の著しい発展をもたらした。

脳をつくっている細胞についての研究も顕微鏡を使っておこなわれるようになり、神経細胞にある持つ突起が発見され、細胞本体も詳しく観察されるようになった。1891年、高精度の顕微鏡によって発見された脳の細胞は、ギリシャ語で“腱”や“鋼”をあらわす言葉を語源として『ニューロン』と名付けられた。

4.20世紀

![]()

20世紀を迎える頃になると生理学研究がおこなわれるようになり、脳を刺激したときの行動の変化が調べられるようになった。こうした実験を重ねていく上で、『脳は場所によって働きが異なる』とする“大脳の機能局在”という考え方が強く認識されるようになった。

脳と行動の関係が解剖学、生理学、心理学の方法で研究されるようになったことで、心の働きが、それぞれが脳の異なる場所で実現されるという考えも至るようになった。現在のように脳について一般的に考えられているこうした考え方は、この20世紀を迎えてはじめて生まれてきた。また、レントゲン写真や麻酔などの技術が進歩したことで、医学の分野が細分化し、脳外科という分野が生まれたのもこの時代の特徴のひとつとなった。

■1905年:視覚野の地図の誕生

後頭部に銃創を受けた患者から、日本の医師によって視覚野の構造(レチノトピー)が発見された。

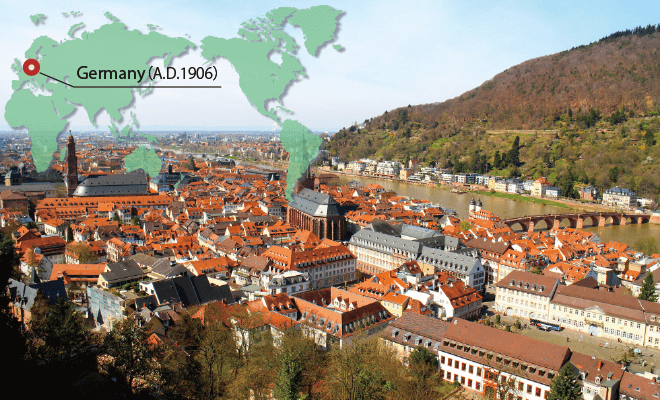

■1906年:アルツハイマー病の発見

ドイツ人の医師であるアルツハイマーが、記憶障害・失語・実行機能の障害などを持つ最初の症例を報告した。この症状は、『アルツハイマー病』と呼ばれるようになる。

■1906年:ゴルジとカハールがノーベル賞を受賞

硝酸銀を用いて細胞を染色することで細胞どうしの境界を明確にする方法を発案したゴルジと、ゴルジの方法を用いて脳の細胞を詳しく観察したことで『それぞれの細胞は独立した存在で、直接つながりあってはいない』という説を主張したカハールは、それぞれ染色法とそれに基づく研究が評価され、ともにノーベル医学生理学賞を受賞した。

なお、1906年の時点ではゴルジが主張する“細胞どうしが突起によってつながり合い、ネットワークをつくっている”という『神経網状説』と、カハールが主張する“それぞれの細胞は独立した存在で、直接つながりあってはいない”という『ニューロン説』のいずれが正しいのかは明らかではなかった。

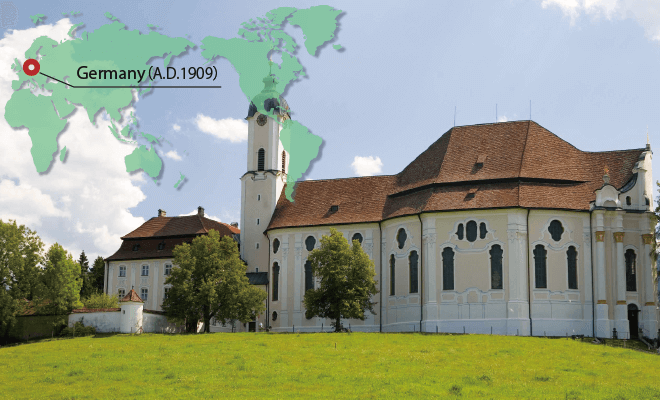

■1909年:大脳皮質の区分と、大脳地図の発明

ドイツの神経解剖学者であるブロードマンは大脳皮質の細胞の密度や形などの研究を通じて、神経が整列して形成する層状の構造が、大脳皮質の部位ごとに異なっていることに気付いた。

この発見を基にヒトの大脳皮質を52の領野に区分し、それぞれに番号を付けて大脳地図をつくった。

.png)

■1924年:脳波図の研究

ドイツの精神科医であるハンス・ベルガーが、初めてヒトの脳で脳波を記録した脳波図を作成した。これ以降、ヒトを対象として脳活動や脳機能の研究が盛んとなった。

1929年には、脳波に関する論文も発表された。

■1932年:電子顕微鏡の登場と、ゴルジ・カハール論争の決着

1870年代に端を発した、“細胞どうしが突起によってつながり合い、ネットワークをつくっている”という『神経網状説』と、“それぞれの細胞は独立した存在で、直接つながりあってはいない”という『ニューロン説』の論争は、電子顕微鏡の誕生によって決着がつけられた。

従来の光学顕微鏡は、光の波長よりも小さい物体を観察することはできなかった。この問題を解決したのが、1932年に発明された電子顕微鏡だった。電子顕微鏡では光の波長よりも小さい物体を観察することができるため、ニューロンの詳細な研究が可能となった。電子顕微鏡でニューロンを詳しく観察した結果、細胞どうしは互いにつながっていないことが明らかになった。すなわち、カハールが主張する『ニューロン説』が正しいことが証明された。また、ニューロンの細胞体からは『軸索』と『樹状突起』という突起が伸びており、これらの突起を介して他のニューロンと情報をやりとりしていたことも判明した。

こうした研究により、ニューロンはヒトの体を構成する他の細胞とは異なった特徴を持っていることが分かった。

■1930年代:脳波の実験の追試と存在の証明

イギリスの生理学者であるエドガー・エイドリアンが、1924年に初めてヒトの脳で脳波を記録した脳波図を作成したベルガーの実験を追試し、脳波の存在を証明した。

脳波の発見により、脳を傷つけることなく(=非侵襲的に)脳の時間的な変化を調べることが可能となった。

■1934年:大脳葉切除術(ロボトミー)のはじまり

ポルトガル人の神経外科医であるエガス・モニスが、ヒトの脳の神経線維を切断し、前頭葉を切り離す手術(=白質切除術)をおこなった。これにより、うつ病などの心の病気を治療することができるとされた。

この手術では額の横に空けた小さな穴や眼球の隙間からメスを入れて脳を切断することで激しい不安や異常な行動が改善されるため、数十年もの間に多くの人に施術された。

この手術はアメリカのウォルター・フリーマンとジェームズ・ワッツによって改良され、ロボトミー(前頭葉切断手術:大脳の神経回路を脳の他の部分から切り離す外科手術)として確立された。

なお、ロボトミーには治療の効果以上に深刻な副作用があることが次第に分かってきた。手術を受けた人は他者と円滑なコミュニケーションができなくなり、何事に対しても無関心になるなど、手術前と手術後とでは全く異なる人格となった。それゆえ、ロボトミーは患者に人間として大切なものを失わせてしまうとされ、1975年頃までにはおこなわれなくなった。

■1950年代①:右脳と左脳の機能の解明

てんかん治療のために右脳と左脳をつなぐ脳梁が切断された患者を研究することで、左右の脳半球の部位ごとの機能が解明された。

■1950年代②:向精神薬の誕生

統合失調症に対する抗精神病薬やうつ病への三環系抗うつ薬、さらには躁うつ病へのリチウムの効果が発見された。

■1950年代③:神経成長因子の発見

神経の成長や成熟を促進する分子であるNGF(Nerve Growth Factor)が発見された。

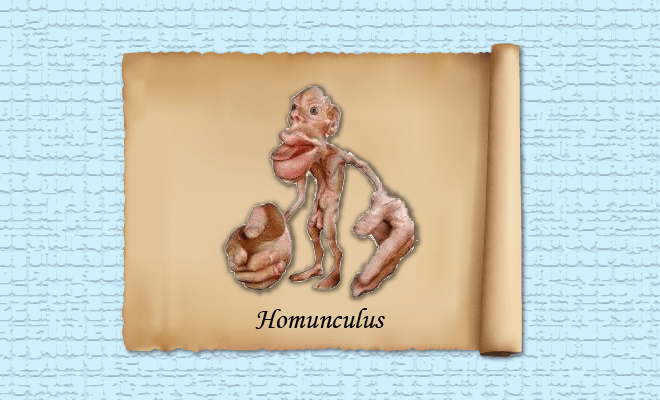

■1952年:ペンフィールドマップとホムンクルスの誕生

脳外科が進歩すると、脳の手術中に脳の一部を刺激することによって大脳皮質の場所ごとの機能の違いを明らかにする試みもおこなわれるようになった。

カナダの脳外科医であるワイルダー・ペンフィールドは、ヒトの大脳皮質のさまざまな部分に電気刺激を与えることで、大脳皮質のどの部分が体のどの部分を動かしているのかを調べた。

ペンフィールドは自身の実験から、大脳皮質の各部分は顔や手、足など、それぞれ体の特定の部分につながっており、脳から各部分に信号を送っていることを明らかにした。そして、脳の各部分と体の特定の部分の対応を示す『ペンフィールドマップ』をつくった。

ペンフィールドマップは、大脳にある『運動野』と『体性感覚野』という部分を、以下の図の面に沿って切り取ったものである。

.png)

ペンフィールドマップをみると、手や唇、舌の比率が実際の体よりも著しく大きく、これに対して胴体や腕の比率は小さくなっていることが分かる。これは、手や唇、舌に関連する脳の範囲が広いことを意味している。

なお、ペンフィールドマップに沿って各部位の大きさを立体的に表したのが、『ホムンクルス』である。

ホムンクルスは、手や唇のようにペンフィールドマップで大きな割合を占める部分が大きく描かれ、そうでない部分は小さく描かれている。これは、手や唇などが脳のより広い範囲と関係していることを意味している。たとえば、手や指であれば日常生活の中で文字の執筆や箸の使用、または楽器の演奏などで細かな動きが求められるため、これらをおこなうため脳も発達している。

■1953年:海馬の役割が分かる

重度のてんかんを治療するため、アメリカで患者の海馬の大部分を摘出する手術が行われた。手術後、その患者は新しいことを記憶することができなくなった。これにより、記憶を司る海馬の役割が判明した。

■1957年:海馬と記憶

海馬が損傷した患者の症例から、海馬が陳述記憶(言葉で表現できる記憶)に重要な役割を果たしていることが判明した。

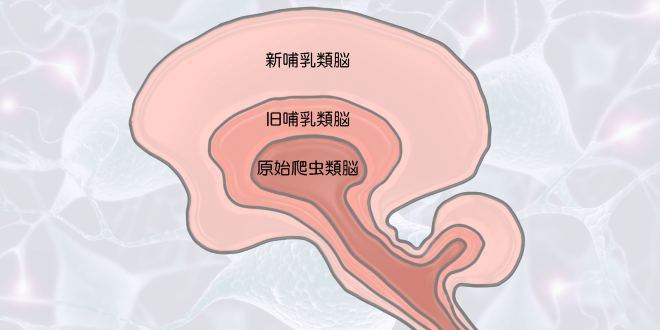

■1960年代:脳の『三位一体説』

アメリカの神経生理学者であるポール・マクリーンが、三位一体説を提唱した。

この説では、脳を3つの階層にわけ、反射や生命維持などに関わる脳幹や大脳基底核などの最も古い部分を『原始爬虫類脳』とし、その上に位置して情動と関係する大脳辺縁系を『旧哺乳類脳』とした。さらに、理性を制御する最も新しい脳である大脳皮質を『新哺乳類脳』とした。

すなわちマクリーンは、脳は古い脳に新しい脳が付け加えられることで進化してきたと主張した。

“原始的爬虫類脳”とされた脳幹は生物が生きるための活動を支える器官であり、血液の循環や呼吸といった基本的な活動や無意識での活動を司る中心の脳である。こうした脳は、爬虫類の脳と酷似している。

“旧哺乳類脳”とされた脳幹周辺部では、古い皮質が発達している。爬虫類には見られないが、初期の哺乳類の脳には見られる構造となっている。

“新哺乳類脳”とされた一番外側は、理性や知性を司る大脳新皮質である。

なお、この三位一体説は現在では正確性のない理論であるとされている。

■1963年:神経幹細胞

神経細胞とグリア細胞(神経細胞を囲み、補助する役目を持つ細胞)が、同一の未分化の細胞である『神経幹細胞』から生み出されることが明らかとなった。

■1970年代:脳機能イメージングが進化

イギリスの電子技術者であるゴッドフリー・ハウンズフィールドが、脳の画像化を可能とする技術である『X線CT』を考案した。

X線CTのような脳の画像化技術が開発される以前は、脳を調べるためには死者の頭を切り開いて脳を観察するしかなかった。そのため、生きているヒトの脳のどの部分がどのような働きをしているかを詳細に知ることができなかった。

この点、脳を画像化するX線CTのような技術や、脳波を詳しく調べられる技術が進歩するにつれて、健康な脳がどのように作用しているか、または脳の病気がどこにあるかなどがわかるようになった。

■1975年:統合失調症とドーパミン

精神を緊張・興奮させる神経伝達物質であるドーパミンの働きを遮断する抗精神病薬が統合失調症に効果を発揮することがわかり、また、ドーパミンの働きを活性化させる薬剤が統合失調症に似た症状を引き起こすことから、ドーパミンが統合失調症の原因として考えられるようになった。

■1980年代:PET(ポジトロン断層法)技術の開発

検査薬を注射などで体内に取り込み、特殊なカメラで撮影することで体内の様子を調べることができるPET(ポジトロン断層法)技術が開発された。この技術は認知症や脳機能障害の診断などへの効果が期待された。

1980年代以降は、PETを用いて心の動きと脳の関係を調べる実験がおこなわれるようになった。もっとも、PETでは撮影に放射線が用いられることから、少なからず体に悪影響を及ぼすという問題があった。

■1982年:βアミロイドの発見

アルツハイマー病患者の脳に見つかる『老人班』が、主にβアミロイドというタンパク質から成ることが判明した。また、脳や脊髄などの中枢神経のなかで、特定の神経細胞群が死滅する『神経変性疾患』に対する分子レベルの研究が、この時期から始められるようになった。

■1983年:成体の大脳における神経の新生

鳥の大脳で、歌行動に伴って新しい神経が生まれることが発見された。その後、哺乳類の海馬や嗅球(嗅覚を司る脳の領域)でも、成体の脳の神経新生が発見された。

■1990年代:fMRIの登場(脳活動の画像化)

『脳の活動と、脳内に流れる血液の量には関連性がある』という考えは、脳に関する理解がほとんど進んでいなかった1800年代後半に早くも知られていた。また、頭蓋骨の一部が欠けてしまった患者の脳で特定の場所の血流の変化を測ってみると、精神状態に応じて変動していることもわかっていた。

1990年代からは、MRIを応用して脳の働きが調べられるようになった。MRIとは、『磁気共鳴画像法』とも呼ばれ、アメリカの化学者ポール・ラウターバーとイギリスの物理学者ピーター・マンスフィールドによって開発された。MRIでは造影剤を投与する必要もなく、X線の被曝の心配もなかった。X線ではなく強い磁石と電波を用いて体の断面を画像化することで、CTのように体の断面を撮影することが可能となった。また、MRIの特徴は、水分を含む軟部組織であればどのようなものでも観察できるという点にあった。これに対してX線CTでは、造影剤がなければ軟部組織は見られなかった。MRIは放射線の一種であるX線を用いた撮影とは異なり、ヒトの体に悪影響を及ぼす心配がないため急速に普及していった。

■1992年:fMRI(機能的磁気共鳴画像法)の開発

血液に含まれるヘモグロビン(酸素を運ぶ物質)は酸素が付くと反磁性を示し、酸素が離れると常磁性を示す。神経活動が盛んになると血流が増えて酸素が消費された血液を押し流すので、その付近の磁性が変化する。

日本の研究者である小川誠二はこの性質を基にMRIの技術を応用し、『fMRI(機能的磁気共鳴画像法)』の原理を開発した。

脳は活動するときに酸素を多く消費するため、ヘモグロビンが酸素を運んでいる部位を観察することで、脳のどの部分が活動しているかを調べることができる。fMRIの技術により、血液中のヘモグロビンの流れを強い磁力によって調べることで脳内における血液流量の変化を調べることが可能となった。この発見により、脳の変化を容易に調べることができるようになった。すでに病院などで広く使われていたMRIによって実験できることもあり、脳研究はますます進んでいった。

fMRIの原理により、血流の増加を可視化するBOLD(血中酸素濃度依存)法が開発され、脳活動計測の道は広がった。たとえば、思考や感情といった精神活動が画像化されることで、目で観測できる活動として研究できるようになった。こうした技術の進歩により、理性は大脳新皮質の働きであり、感性は主に情動・意欲を司る大脳辺縁系の働きであることなどがわかった。

■1991年~1998年:アルツハイマー原因遺伝子の発見

アルツハイマー病が遺伝している家系から、原因遺伝子が見つかる。

■1992年:ストレスがもたらす悪影響の発見

ストレスによって神経細胞の突起が萎縮することが判明した。また、うつ病によって神経細胞の形が変わる可能性が示された。

■1993年:光トポグラフィー技術の開発

頭部に付けた装置から特定の波長を持つ光(近赤外光)を当てることで、脳内に流れる血液の量の変化を調べることができるようになった。これにより、脳が活発に活動しているかどうかを観察することが可能となった。たとえば、言葉を話しているときや計算をしているとき、または手を動かしているときなどの脳の様子が観察できるようになった。

光トポグラフィーでは、MRIなどと比較して小型の装置での測定が可能であるため、測定される被験者にとっては日常と近い状態で検査を受けることが可能となり、検査に対する精神的な負担が減少した。

■1995年:ミラーニューロンの発見

イタリアの研究グループがサルの脳の神経活動を研究しているなかで、共感や模倣などに関する神経細胞『ミラーニューロン』を発見した。

研究者がサルの見ている前でアイスクリームを食べた際に、それを見ていたサルの脳では食事をする際に活発になる部位に反応がみられた。すなわち、サルは研究者の『食べる』という行為をみて、自分が『食べる』行為と重ね合わせていることがわかった。こうした反応を示す部位がミラーニューロンと名付けられた。

幼い子どもが親の真似をするのは、ミラーニューロンが関係しているといわれている。また、ミラーニューロンが作用することにより、脳内では自身が体験したときと同様の刺激が生じることになる。これにより、自身が相手の体験を追体験した感覚になり、相手の状態や心理を深く理解できるようになる。すなわち、ミラーニューロンは相手と心を通わせたり、同情したりするための役割を果たす。

■2000年:βアミロイドの分解酵素の発見

ネプリライシンという酵素が(アルツハイマーの)原因物質であるβアミロイドを分解することを発見。アルツハイマーの治療法に役立つことが期待された。

![]()

20世紀になると、PET(陽電子放射断層撮影法)やMRI(磁気共鳴画像法)、MEG(脳磁図)、NIRS(近赤外光脳機能画像法)、CTなど、脳機能イメージング(脳機能画像法)の技術革新が進み、脳の構造を画像化(視覚化)する方法が開発されたことで脳と心の働きが高次元で解明できるようになった。

PET(陽電子放射断層撮影法)やMRI(磁気共鳴画像法)などの視覚映像化技術を用いて心を視覚化することで、たとえば暗算をしているときに脳のどの部位が活動しているのかを映像として見ることが可能となった。

5.21世紀

![]()

21世紀に入ると、分子レベルの研究分野で著しい進歩がみられた。DNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列が脳の構造や機能の発現にどのように関係しているのかについても研究されるようになり、神経の情報伝達に遺伝子が関与する仕組みなども少しずつ解明されはじめた。

■2003年~2006年:光遺伝学の研究

従来、外部から脳の機能を調べる場合は脳に電極を刺して電流を流す方法が一般的であった。もっとも、この方法では電流を流すことで電極付近の多くの神経細胞も同時に刺激し、損傷させる危険性があった。こうした理由から、脳内の特定の神経細胞が持つ機能を調べることは困難だった。こうした課題を解決したのが、光学と遺伝学を融合した『光遺伝学』であった。

“チャネルロドプシン2”または“ハロロドプシン”というタンパク質を脳の特定部位に出現させると、光で刺激するだけで脳の活動を制御できることがわかった。2003年にドイツの研究グループがこのタンパク質を発見し、2005年にはアメリカの研究グループが神経細胞の活動を制御する方法へ応用することに成功した。こうした発見と応用によって確立された光遺伝学の技術により、光に反応するタンパク質を脳の特定部位に出現させ、電流の代わりに光で刺激するだけで脳の活動を制御することが可能となった。すなわち、脳に電極を指すことなく特定の神経細胞の機能を脳の外から操作し、調べられるようになった。

■2006年:ブレイン・マシン・インターフェースの開発

国際電気通信基礎技術研究所とホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパンが、脳の信号を受信して解析することで外部の機械やコンピューターを制御する技術であるブレイン・マシン・インターフェース(BMI)を共同で開発した。この技術を用いることで、コンピューターにヒトの脳の情報を読み取らせ、ロボットハンドにヒトと同じ動作をさせることに成功した。

ブレイン・マシン・インターフェースは、『侵襲型』と『非侵襲型』の2種類に分けられる。侵襲型は脳に直接電極を埋め込む方法で、神経細胞から直接電気信号を取り出せるため信号の精度は高い。もっとも、手術が必要なため体への負担は大きい。また、狭い範囲の信号しか取り出せないという欠点もある。これに対して非侵襲型は頭部の表面にセンサーを着け、外部から情報を得る方法である。この方法は体に負担をかけず、容易に脳全体の情報を得ることができる。もっとも、頭蓋骨を隔てて情報を得るため侵襲型よりも精度が低くなるという欠点がある。

■2006年~:iPS細胞を使った神経細胞の再生

iPS細胞(人工多機能性幹細胞)を使った神経細胞の再生に成功する。従来では『損傷すると再生しない』とされてきた脳の再生医療に向けて研究が進む。

iPS細胞は、さまざまな細胞に変化できる能力を持つ細胞である。動物の体は、1つの細胞が分裂を繰り返すことによって形成されていく。細胞は分裂を経て皮膚や筋肉、神経といった特定の役割を果たす体細胞へと分かれる。通常、細胞が体細胞になると他の細胞に変化することはないが、それぞれの細胞に与えられる指令を初期化する方法が発見されたことで、さまざまな細胞になれるiPS細胞をつくることに成功した。この成功により、iPS細胞を用いて神経細胞をつくり、脳の機能を取り戻す研究が注目されている。

■2011年:脳の透明化

マウスや死後のヒトの脳を化学処理によって透明化する技術が開発される。また、ニューロン(神経細胞)の詳細が、全体構造と分子組成の両方で視覚化できるようになった。

■2013年~:脳の完全活動地図の作成

アメリカで、『脳のヒトゲノム計画』とも呼ばれる巨大プロジェクトである『Brain Activity Project』が始動した。このプロジェクトでは、脳機能のおけるニューロン単位の網羅的な活動地図の作成が目的とされている。

■2014年①:次世代型モデル動物の開発

従来のモデル動物に比べてアルツハイマー病患者の脳内のアミロイド蓄積をより忠実に表す、次世代型アルツハイマー病モデルマウスの開発に成功。これにより、アルツハイマー治療の前進が期待される。

■2014年②:光遺伝学によってマウスのうつ状態を改善

マウスの海馬にある特定の神経細胞群(歯状回)に対して、光遺伝子の手法を用いることで『嫌な出来事の記憶』を『楽しい出来事の記憶』に書き換えることに成功した。

この実験では、予めマウスに“楽しい出来事”を体験させ、そのときに活動した脳の海馬体の歯状回という部位の神経細胞を“標識”させた。この神経細胞に光を当てることにより、意図的に細胞を活性化させることが可能となる。強制的にうつ状態にしたマウス(うつ状態が確認できるマウス)に対して標識とした神経細胞に光を当てることで、うつ症状の改善がみられた。すなわち、光による神経細胞群(歯状回)の活性化により、『楽しい出来事の記憶』が想起され、うつの症状が改善した。この結果は今後のうつ病の治療法の発展に寄与することが期待されている。

■2015年:直観的な戦略決定をおこなう脳のメカニズムを解明

脳が具体的な対応の分析をおこなわずに大まかな戦略を決定する“直観的決定”に関しては、従来の研究では脳がどのように作用しているかが不明確であったが、理化学研究所の研究によって『直観的な戦略は具体的な対応の精査を経ずにおこなわれる』という点が明確となった。また、こうした直観的な戦略は、大脳にある“帯状皮質”と呼ばれる領域を中心としたネットワークによっておこなわれていることも明確となった。この領域は具体的な対応を決定する際に活動する領域とは独立しているため、直観的決定と具体的な戦略の決定それぞれが生み出される過程が異なることがわかった。

■2016年:アルツハイマー研究の前進

アルツハイマー病では、記憶の形成、保存、想起に重要な役割を果たす海馬やその周辺の領域で神経細胞の変性が生じることで、物忘れなどの記憶障害や認知機能の低下がみられる。

アルツハイマーの初期症状である記憶障害は海馬の異常によるものと考えてられているが、その原因が“新しい記憶を形成できない”点にあるのか、それとも“形成された記憶を想起できない”点にあるのか不明であった。しかし、光遺伝学の技術を用いてアルツハイマー病モデルマウスで実験した結果、マウスは記憶を正常に形成し、保持しているが想起できない可能性が示された。この結果から、アルツハイマー病の初期段階においては、記憶が失われるのではなく、想起する(=思い出す)ことができないだけである可能性がわかった。

2017年:記憶に関する研究の前進

以前から海馬はエピソード記憶の形成や想起に重要な脳領域であり、覚えた記憶は時間の経過とともに海馬から大脳皮質に少しずつ転送され、最終的には大脳皮質に貯蔵されると考えられていた。しかし、神経回路メカニズムの詳細はほとんど分かっていなかった。

2017年、マウスを用いた実験によって日常の出来事の記憶(エピソード記憶)が脳の中で時間の経過とともにどのようにして海馬から大脳新皮質へ転送され、固定化されるのかに関する神経回路メカニズムが発見された。

研究では、記憶を担う細胞(記憶痕跡細胞またはエングラム細胞)を操作することで、大脳皮質の前頭前皮質で学習時にエングラム細胞が生成されていることが発見された。また、この前頭前皮質のエングラム細胞は海馬のエングラム細胞の入力を受けることによって、学習後に少しずつ構造的・生理的・機能的に成熟することも発見された。これに対して、海馬のエングラム細胞は時間の経過とともに活動を休止することが分かっている。つまり、これまで考えられてきた『海馬から大脳皮質への記憶の転送』は、“前頭前皮質のエングラム細胞の成熟と海馬のエングラム細胞の脱成熟によって記憶想起に必要な神経回路が切り替わる”ということ説明できるようになった。

2018年:睡眠に関する研究の前進

睡眠が学習や記憶に関わっていることは、古くから知られていた。

神経細胞の数には限りがあるため、脳内には記憶情報で飽和状態にならないような機能や活動が備わっていることが以前から予想されていた。

東京大学の研究グループは、海馬から発生する『SWR(sharp wave ripple)』という脳波が睡眠中にシナプスの繋がり度合いを弱めていることを突き止めた。この現象は、眠る直前に学習した情報をコードするニューロン群では生じていなかった。すなわち、SWRは必要な情報を確保しながら、不要なシナプスを弱めることで記憶キャパシティを確保していることが明らかになった。また、睡眠中のSWRを阻害すると睡眠不足の状態を再現できることから、睡眠の目的の一つは「SWRを出して回路をクールダウンするため」であることが分かった。

■これからの研究

人類が脳という器官を認識し、そして脳を興味・研究の対象としてから2500年が経過した。脳の研究の歴史は文明の発展の歴史と軌を一にし、今日に至るまでさまざまな発見や技術の確立がなされてきた。

科学技術が発展した今日では、脳の観察・分析・検証実験がますます容易になり、さまざまな技術がより広い分野で応用されつつある。たとえば、脳と外部の機械を接続することで思い通りに操作するブレイン・マシン・インターフェイスをはじめ、脳内の信号を解読することで心理状態を読み解くマインドリーディングの研究や夢の分析、脳の損傷を回復させるニューロリハビリ、さらにはネットワークを活用した脳どうしの接続などが、新たな脳の可能性として実現しつつある。

最先端の技術を駆使してもなお、脳の仕組み・機能のすべてが解明されているわけではない。脳科学という領域には未知の部分が多く、それゆえ今後も科学技術の進歩とともに、脳の研究はさらなる段階へと進んでいく。

こうして、“人体最後のフロンティア”ともいえる脳は日々研究され続け、新たな可能性が見出されていく。

◇参考文献

●『脳と心』(ニュートンプレス)

●『脳と心のしくみ』(新星出版社)

●『脳の科学史 フロイトから脳地図、MRIへ』(角川SSC新書)

●『脳のひみつにせまる本① 脳研究の歴史』(ミネルヴァ書房)

●『解き明かされる神秘の世界 脳科学最前線』(ダイヤモンド)

●『詳説 世界史研究』(山川出版)

●『137億年の物語』(文芸春秋)

●『心理学概論』(ナカニシヤ出版)◇参考サイト

●理化学研究所(http://www.riken.jp/)

●理化学研究所 脳科学総合研究センター(http://www.brain.riken.jp/jp/)

●順天堂大学医学部付属 順天堂医院 脳神経内科(神経変性疾患とは)(http://www.juntendo-neurology.com/n-hensei.html)

●ナノフォトン株式会社(顕微鏡の歴史)(http://www.nanophoton.jp/)